背景及意义

十八大报告再次强化“全面推进依法治国”的法制思想,对全面法制建设提出了新要求。公证法律服务作为其中的有机组成部分,也需要不断追求自身的改革、创新、提升。

一、公证法律服务现状简析

自上世纪80年代以来,我国公证事业取得了长足的进步。然而机遇永远与风险并存。当前,公证业务的独立性最令人堪忧:无论是银行业务、房产业务,还是证据保全业务,都无不依赖于银行、房产中介、律所的引荐,公证处承接此类业务的方式依然处于较为原始的“搞好关系、拿下业务”,无法掌握其中的主动权。

二、遗嘱公证及遗嘱执行人

近年来,公证遗嘱的流行也已初露端倪。仅以上海市为例,各家公证处承办的遗嘱公证数量已可谓庞大,尤其是在去年“公证服务月”推行对八十岁以上老人提供免费遗嘱公证服务后,这一数字更是呈几何增长。

但遗憾的是,遗嘱公证这一公证处的“独家资源”,尚未被挖掘更多的业务优势。其中,“遗嘱执行人”便是一个重大缺口。

在办理遗嘱公证的过程中,立遗嘱人可以选择指定一位遗嘱执行人,由遗嘱执行人在遗嘱生效后,主导与遗嘱相关的事务,以保障遗嘱的施行和被继承人、继承人的权益。

三、以遗嘱执行人为突破口——公证机构介入遗嘱执行人角色的意义

(一)变传统业务为创新业务。就目前而言,遗嘱公证是一块并不被看好的传统业务,大部分公证机构认为其花时间、花精力,涉及到的风险又相对较多。但倘若引入公证机构担任遗嘱执行人角色的新方式,则可以大大改变这一现状。

(二)变单一业务为复合业务。原本遗嘱公证是一项典型的单一型公证,但在引入公证机构担任遗嘱执行人角色后,将最终形成服务链。以遗嘱执行人为依托,公证机构可以基本保障后续的继承公证,并将在执行遗嘱的公证中开拓财产清点公证、保全公证等不同类别的公证服务项目。

(三)变公益业务为效益业务。在很多公证员眼中,遗嘱公证是一项名符其实的公益业务,难将其与效益挂钩。但事实上,一旦公证机构作为遗嘱执行人的角色被认可,其背后将蕴含巨大的经济效益、社会效益。

可行性论证

一、从概念及要件出发——公证机构符合遗嘱执行人的法律设定

(一)相关概念

公证遗嘱,是指遗嘱人生前订立并经公证机关公证的遗嘱。根据《中华人民共和国继承法》(以下简称《继承法》)规定,公证遗嘱法律效力、证明力均强于其他形式的遗嘱。

遗嘱执行人,即为了遗嘱执行而指定或选任的人。遗嘱执行是实现遗嘱继承的主要步骤,不仅对确保遗嘱人意志的最终实现具有决定意义,且对于保障遗嘱继承人及其利害关系人的利益而言同样必不可少[1]。

(二)遗嘱执行人的基本要件

首先,遗嘱执行人的行为必须完全按照遗嘱人的遗嘱来执行,这在客观上要求遗嘱执行人的最佳人选是无利害关系的第三人,且对遗嘱及立遗嘱人的真实意思表示有总体把握的人为最佳;其次,遗嘱执行人的行为必须合法。这便要求遗嘱执行人本身需具备一定的法律知识;最后,遗嘱执行人的行为是以自己的名义独立进行的,不受任何人的干扰。这在一定程度上,要求遗嘱执行人具备公允、公正、权威的立场和态度。

二、从公证机构的职能出发——公证机构作为遗嘱执行人符合其职能设定

《公证法》第1条明确规定:“公证活动的目的是预防纠纷,保障公民、法人或者其他组织的合法权益。”而公证机构作为遗嘱执行人,恰恰契合了公证机构的职能设定,在执行遗嘱的过程中平等保护各方的利益的功效,正可以保障公民的合法权益、预防纠纷、稳定民事流转程序。因此,公证机构作为遗嘱执行人与公证机构的基本职能一致。

在实践中,由于遗嘱不能够及时而正确的执行经常引起争议。如果此类案件处理不好,有可能造成遗嘱人生前的遗嘱意愿不能按照其真实的意思表示得到执行,也可能使得相关的继承人和利害关系人的权利得不到合理的保障。因此,公证机构作为遗嘱执行人,一方面符合自身的职能设定,另一方面也创造了较大的社会意义。

三、主要法律问题分析

(一)遗嘱执行人应当如何产生?

在我国,遗嘱执行人主要通过两种方式产生,一为遗嘱指定。二为法院指定。遗嘱指定是最为基本和优先的方式。在遗嘱公证的实务中,公证机构完全可以引导立遗嘱人自行确定合适的遗嘱执行人(例如公证机关或特定公证员),以确保遗嘱顺利被执行。

但在引导当事人设立遗嘱执行人时,还涉及到两个问题。其一,是否可以指定数人为遗嘱执行人?其二,指定遗嘱执行人,是否需要得到其本人认可?

本报告认为,遗嘱可以指定遗嘱执行人为数人,但应当同时框定数人的执行内容与分工。同时本报告认为,指定遗嘱执行人需要得到其本人明确的认可。与此对应,遗嘱人在生前可随时撤销或变更指定,而作为被指定者亦可拒绝被指定。所以,在公证实务中,如果立遗嘱人意图指定公证机构担任遗嘱执行人,双方应另行签订《执行协议》,一方面强化双方的权利义务,另一方面也是遗嘱执行人明确表示认可的标志。

(二)遗嘱执行人的适格条件

遗嘱执行人应为完全民事行为能力人。无民事行为能力人或限制民事行为能力人都不具有担任遗嘱执行人的资格。除此以外,只要法律无禁止性规定, 民事主体处分自己私权利的行为就不应当受到限制。我国《继承法》及相关法律法规并未将遗嘱执行人限定为自然人,有关法人、非法人组织等亦可担任遗嘱执行人。据此,为维护被继承人的意思自治及真实意愿,公证机构可应当事人之申请作为遗嘱执行人。因而,从主体资格而言,公证机构作为遗嘱执行人不存在任何法律上的障碍。

(三)遗嘱执行人的主要权利义务

本报告认为遗嘱执行人应享有以下权利义务。

第一,查明遗嘱是否真实合法。首先应审查遗嘱的内容和形式是否真实、合法,对遗嘱内容不够明确的,还需查清遗嘱人的真实意思表示,作出符合遗嘱人意愿的解释。

第二,清理遗产,制作遗产清单。遗产清单的内容主要包括遗产的名称、数量、地点、价值等。

第三,管理遗产。遗嘱对遗产的管理有要求的遗嘱执行人应当按照遗嘱的要求管理遗产。遗嘱对遗产的管理没有提出要求的,遗嘱执行人对遗产的管理以执行遗嘱的必要为限。

第四,召集遗嘱继承人或受遗赠人,公开遗嘱内容。

第五, 依据遗嘱内容将遗产转移给遗嘱继承人或受遗赠人,并协助其办理相应的变更登记。

第六,排除遗嘱执行过程中的各种妨碍。

与此对应,遗嘱执行人之义务应包括:第一,尽妥善管理义务。第二,登记、编制遗产清册义务。这样,一方面以示公正,另方面也便于分割和清算,以防有人隐匿遗产,损害他人利益。[2]

四、重难点克服——公证机构介入遗嘱执行人角色的疑点推敲

(一)主体问题:公证机构与公证员之争

如果公证机构真的介入遗嘱执行人的角色,究竟应该让某公证机构担任执行人,还是由特定某位公证员担任执行人更合适?从法理上看,两者都是可行的。但从实际操作而言,为防止公证员作为自然人有可能产生的死亡、疾病、丧失职业资格、丧失行为能力、离职、出境等各种可能发生的情况,本报告认为,由具体公证机构担任执行人更为稳定、合适。同时在实务中,可以由公证机构作为名义上的遗嘱执行人,成立由一至两位公证员、若干公证助理组成的“执行小组”,具体办理与遗嘱执行相关的事务。

(二)程序问题——公证机构与执行人之争

如果遗嘱的公证机关和执行机关为同一个,是否会产生程序瑕疵问题?例如,立遗嘱人在A公证处办理遗嘱公证,公证员为甲公证员,同时,立遗嘱人又指定A公证处担任其遗嘱执行人, A公证处依协议成立了执行小组,并由甲公证员担任主要工作人员,这样的流程是否有瑕疵?是否需要有“避嫌”之说?

本报告认为,考虑遗嘱执行人是否需要“避嫌”的关键,在于考察遗嘱执行人是否与遗嘱所涉及的利益产生不合理的“黏连”。在上述操作流程中,虽然A公证处和甲公证员既是立遗嘱阶段的主导机关也是遗嘱执行阶段的主导机关,但并未因此产生任何利益上的偏向,并不会影响其对遗嘱的贯彻执行。相反,这种操作方式,还使得“了解立遗嘱人本意”的人担任了遗嘱执行人,事实上更有利于遗嘱的圆满执行和立遗嘱人愿望的完整达成。

(三)多元解决机制——产生纠纷后的解决机制

本报告认为,在纠纷情形下,公证机构所担任的遗嘱执行人应当更有价值。从继承人的召集、遗产的清点造册、纠纷矛盾的梳理,到律师的聘请、参与诉讼全过程中,公证机构所担任的遗嘱执行人应当全程参与。综上,在产生纠纷无法办理继承公证的情形下,公证机构至少可以在聘请律师之前主导前期工作,并作为第三人参与诉讼。甚至在特定情况下,公证机构可以委派公证员直接担任纠纷家庭的公民代理人,为纠纷当事人制作文书、准备诉讼甚至直接参与诉讼。

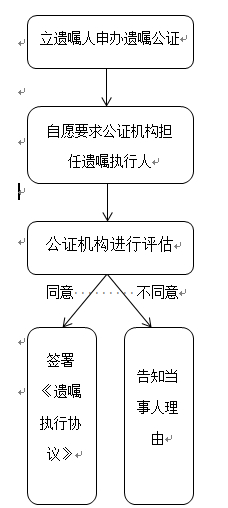

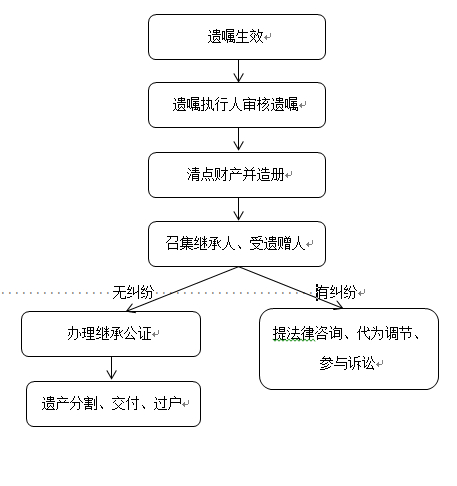

(四)操作流程问题——图表示意

从立遗嘱人到公证机构申办遗嘱公证,到最终公证机构成为遗嘱执行人并主

导遗嘱的执行过程,其中涉及到诸多流程。本报告将其中最主要的环节绘制图表如下:

|

遗嘱订立阶段 |

遗嘱执行阶段 |

|

|

|

结 论

总体而言,遗嘱公证作为一项具有广泛的需求基础和显著的社会效益的公证类别,本身具备巨大的可挖掘价值。而公证机构担任遗嘱执行人,既符合法律预期设定,也符合公证机构本身的职能定位,且可以为公证机构本身打造“一条龙”服务、“高含金量”服务创造契机,有助于公证行业真正打造属于自己的独立业务,完善服务链,把握主动权,为行业的可持续发展翻开新的篇章。

(因篇幅所限,本文对原文有删减)

【参考文献】

1、刘颖:《我国遗嘱信托制度的构建》,2007年山东大学硕士研究生论文。

2、史尚宽:《继承法论》,台湾五南图书出版公司1980出版。

3、巫昌祯:《婚姻与家庭法学》,中国政法大学出版社2007出版。

4、龙翼飞:《比较继承法》,吉林人民出版社1996出版。

5、刘心稳:《中国民法学研究评述》,中国政法大学出版社1996出版。

6、郭明瑞,房绍坤:《继承法》,法律出版社。

7、刘春茂:《中国民法学一财产继承》,中国人民公安大学出版社1990出版。

8、张玉敏:《继承法律制度研究》,法律出版社1999年出版。

9、李霞主编:《婚姻家庭继承法学》,山东大学出版社2006年版。

10、梁慧星主编:《中国民法典草案建议稿附理由侵权行为——继承编》,法律出版社2004年版。

11、高晓春:《论遗嘱执行人》,载于《甘肃教育学院学报(社会科学版)》2002年第4期。

12、郭少伟:《律师作为遗嘱执行人初探》,载于《中国律师》2011年第19期。

13、张泽传:《两大法系遗嘱执行人制度比较》,载于《贵州师范大学学报(社会科学版)》,2002年第2期。

14、高晓春:《论遗嘱执行人》,载于《甘肃教育学院学报(社会科学版)》,2002第18卷第4期。

15、吴国平:《我国遗嘱继承制度的不足与完善》,载于《南通大学学报(社会科学版)》2011年第2期。

16、于恩忠:《遗嘱执行制度完善之我见》,载于《山西省政法管理干部学院学报》2004年第1期。

17、陈凯:《应当建立公共遗嘱执行人制度》,载于《中国律师》2010年第9期。

18、吴肇武:《遗嘱信托概念之辨析》,载于《法制与社会》2000年第4期。

19、上海东方公证处继承实务与立法课题组:《论公证机构作为遗嘱执行人的可行性——继承实务与立法系列研究之六》,载于《中国公证》2010年第1期。

20、刘金国:《论遗嘱继承制度的立法完善》,载于《工会博览#理论研究》2011年第2期。

[1] 张泽传:《两大法系遗嘱执行人制度比较》,载于《贵州师范大学学报(社会科学版)》2002年第2期。

[2] 张晓燕:《论我国遗嘱执行人制度的立法构想》,复旦大学硕士学位论文,2011年。

|